Dans l’ombre des siècles passés, où les dieux et les hommes se côtoyaient dans un ballet éternel, le théâtre grec est né, enveloppé de mystère et de symboles. Le masque tragique, objet énigmatique, se dresse comme un pont entre le visible et l’invisible, entre le réel et l’imaginaire. Mais pourquoi l’humanité a-t-elle ressenti ce besoin viscéral de créer le théâtre et de se masquer ?

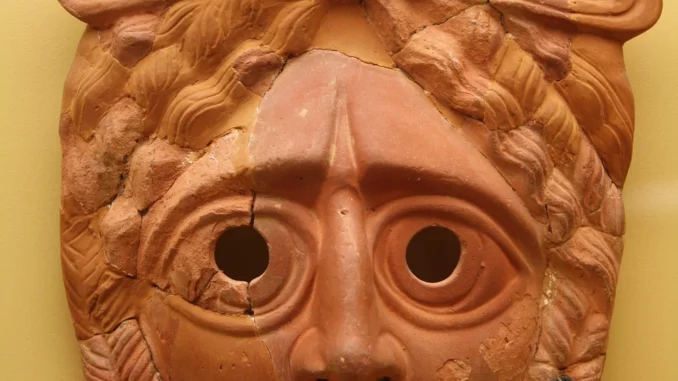

Le masque, dans la Grèce antique, n’était pas un simple accessoire. Il était une seconde peau, une âme extérieure qui permettait à l’acteur de transcender sa condition pour incarner des figures plus grandes que nature – dieux, héros, déchus et démiurges. À travers ces visages figés de lin et de plâtre, les acteurs donnaient voix à des douleurs et des passions qui excédaient l’expérience individuelle. Le masque, dans sa neutralité, devenait un miroir des âmes, un écho des tempêtes intérieures qui déchirent l’humanité depuis toujours.

Le théâtre, lui, n’était pas un simple divertissement. C’était un lieu sacré, un espace de vérité paradoxale où, en feignant, l’on disait plus vrai que le réel. En se masquant, les acteurs invitaient le public à dépasser l’apparence, à sonder l’invisible. Le masque révélait ainsi la complexité des émotions humaines, la profondeur des conflits intimes, la vérité cachée sous la surface.

Mais pourquoi ce besoin de se masquer ? Peut-être parce que le masque donne une liberté que le visage nu ne permet pas. Derrière lui, l’acteur peut crier, pleurer, aimer ou mourir sans être confondu avec ce qu’il incarne. Il peut devenir tous les autres, il peut être hors de lui-même. Le masque ne cache pas, il délie. Il libère l’être de l’obligation d’être soi.

Et pourtant, à l’ère contemporaine, un étrange retournement s’opère. Le masque n’est plus un outil de dépassement de soi, mais souvent un piège identitaire. Là où le masque antique révélait l’humain en le dépersonnalisant, nos avatars numériques figent l’identité en la confondant avec l’image. Le public moderne ne distingue plus toujours la personne de son apparence, l’acteur du rôle, l’individu de sa projection. Nous avons troqué la distance sacrée du théâtre pour l’illusion de proximité permanente. Sur les écrans, les visages deviennent des masques inversés : non plus pour révéler, mais pour séduire, capter, vendre.

Dans ce monde saturé d’images, l’image fait foi. Et ce qui est vu est cru. Nous ne regardons plus derrière les masques, nous nous arrêtons à la surface lisse, brillante, calibrée. Là où le théâtre nous apprenait à distinguer l’être du paraître, la société du spectacle confond l’un avec l’autre. Nous croyons connaître parce que nous voyons, oubliant que toute vérité exige une distance, un silence, une mise en scène.

Ainsi, le théâtre et le masque tragique demeurent plus que jamais d’actualité. Ils nous rappellent que la vie est une scène éphémère où chacun joue un rôle – parfois sans en avoir conscience. Ils nous invitent à interroger les images que nous produisons, les identités que nous endossons, les vérités que nous croyons saisir. Le masque grec, dans sa fixité impassible, nous prévenait : ce que vous voyez n’est qu’une forme. Cherchez le souffle derrière.

Poster un Commentaire